5月23日。こけし屋別館2Fにて、第42回西荻ブックマーク、島本理生×井嶋ナギトークショー「衣装としてのキモノ、文学としてのキモノ」~キモノと文学と作家と恋愛~ が開かれました。

天気はあいにくの雨でしたが、出演者のおふたりは、イベントタイトルどおりにそれぞれの個性があらわれるキモノ姿で、灰色の空模様などたちまち吹き飛ばしてしまうくらいの 華やかないでたちでした。

『色っぽいキモノ』の著者の井嶋さんは、黒地に細い縞の入った渋い着物に、蛇革の名古屋帯姿。抑え目な色味の中にも、本皮の上品な質感が感じられました。

対する島本さんは、ご本人も「井嶋さんと逆になるように」と説明をされたとおり、柔らかな色味の細縞の着物に、白地の塩瀬名古屋帯姿で木立の緑を連想させるような、鮮やかな緑の葉っぱと花が、帯の前とお太鼓(うしろ)に描かれていました。

17時。開演。会場では悪天候にもかかわらず、キモノで来られていた女性を多く見受けました。

正統派にピシッと着付けをしている島本さんと、グッと帯を下に締めて粋な着付けをしている井嶋さん。キモノ・トークの幕開けとして、まずはそれぞれのコーディネート紹介からはじまりました。

つづいて、井嶋さんから島本さんへの目配りのきいた振り。島本さんがキモノに興味を持ったきっかけ、キモノにまつわるエピソード、島本さんの作品に登場するキモノの話。

井嶋さんならではの歯切れのよい話しぶりに、島本さんの受け答えも笑顔とともになめらかになってゆきます。

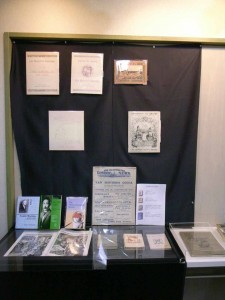

そのあとは、「キモノと文学と作家」というテーマにふさわしく、幸田文、宇野千代、白州正子といったキモノと縁の深い女流作家たちが、画像をまじえながら紹介されてゆきます。

島本さんによる森田たま「もめん随筆」や白州正子「きもの美」の朗読のほか、島本さんご自身の文学作品『あられもない祈り』『ゆうなぎ』などにおける着物の描写についてのお話も披露されました。静かな時間が流れます。

後半では、キモノにまつわる井嶋さんおすすめの映画が、衣裳であるキモノに焦点をあてつつ紹介されました。

それぞれの着こなしや身のこなしによって表される登場人物の個性を、より深く知る機会になりました。

着こなしのルールを知ることで楽しめる、身分、年齢、性格、などの表現としての「キモノ」の世界。キモノ初心者の来場者も、解説とともに紹介された美しい映像を堪能されたのではないでしょうか。

宮尾登美子原作の映画『鬼龍院花子の生涯』では、「このときの岩下志麻のキャラがのちの極妻の原型に」「夏木マリのドレスのようなV字の襟元に注目」と極道に生きる女たちの着こなしについての、井嶋さんならではの水際だった解説が盛りだくさんで、会場のお客様からは、しばしば感心の声や笑い声があがりました。

また、島本さんのお母様で舞踏家の長岡ゆりさんが主演した映画『朱霊たち』という貴重な映像も流れました。

最後は質疑応答。

いきなり、質問ではなく、「せっかくだから、キモノのうしろ姿を見せてください」というお願いがあがりました。

はにかみながらも笑顔で快く応じてくれた島本さんと井嶋さん。

前帯の柄と同じ、鮮やかな緑の葉がうしろ姿に映える、島本さん。

対する井嶋さんは、キャメル色の蛇革帯をゆったりと締めたうしろ姿が、まるで先ほどの映画から抜け出てきたかのようにキマっていました。

洋装と異なり、うしろ姿もキモノの醍醐味のひとつであることを再認識したひと時です。

その他会場からは、おふたりの憧れとする着物姿の女性についての質問もあり、「限られたなかで自分で工夫して着物を着る、という幸田文さんの精神はとても素敵だと思っています」という島本さん、「岩下志麻さんの極妻のように、カッコイイけど行き過ぎちゃってちょっと可笑しいという境地を目指したい」という井嶋さんなど、それぞれの着物に対する姿勢がうかがえました。

そんなおふたりのキモノトークで、2時間はまたたくまに過ぎてしまいました。

イベント終了後は島本理生さんのサイン会です。

会場内で販売されていた河出書房新社からの新刊『あられもない祈り』をはじめとする島本さんの著書数点を対象に、ミニサイン会が開かれます。

島本さんは、対面するひとりひとりに丁寧に声をかけていました。

キモノの街でもある西荻にふさわしい一大イベントでした。

雨のなかを遠くからお越しのみなさん、まことにありがとうございました。

今後も西荻ブックマークをよろしくお願いします。

(スタッフ:添田、原田史子)