実は三人ともに、作家・井田真木子との出会いは遺作『かくしてバンドは鳴りやまず』だったとか。そこから著書を遡って読んでいく過程で気づいた初期~晩年にいたる文体の変化と、試行錯誤の末にたどりついた『かくしてバンドは~』のスタイルについて…と話題は進みます(「この作品で新しい文体を獲得した井田さんは、次へ進もうとした矢先にいなくなってしまった」北沢さん)。

一方北沢さんは、井田さんが大学卒業後、早川書房に勤務していた経歴に触れます。井田さん在籍時(70年代後半)の同社は、海外ノンフィクションを盛んに翻訳刊行していた時期でした。このことが、井田さんの仕事に影響を与えているのではないか? なるほど、『かくしてバンドは~』では、会社員時代に出会った『さもなくば喪服を』(L・コリンズ&D・ラピエール)の鮮烈な記憶が語られていました。

また井田さんの文章には、並び立つ二者を登場させ、そのうちの一方へ思い入れていく特徴的なスタイルがある、とも(K・バーンスタインとB・ウッドワード、長与千種とライオネル飛鳥など)。いずれも、著書を読みこんだ人ならではのハッとさせられる着眼点です。

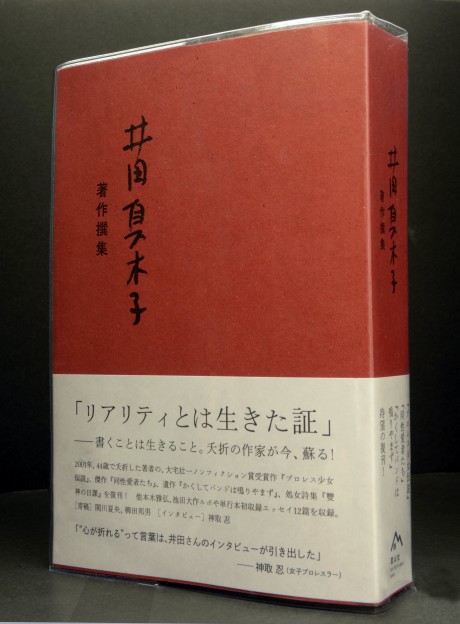

そして、『井田真木子著作撰集』の編集・発行人である清田さんは、井田さんのご両親とのやりとり(お父様は見本ができる数日前に亡くなられたそうです)や、担当編集だった方たちの反応(「どなたも井田さんの思い出を次々語ってくれました」…)等、本が出来上がるまでについて、版元ならではのエピソードを交えて語ってくださいました。

井田さん本人が発信源と思しい真偽不明の噂がいくつも残されていること。ここからわかるのは、井田さんが本来的に「物語る人」だったことだ(「たとえば寺山修司のように」)、と北沢さん。議論は「綿密な取材に基づき、主観を排し、事実のみに立脚して、ある事件や現象を描く」とされる従来のノンフィクションと、井田真木子の手法の違いへと続いていきました。

今回の本には入らなかった『小蓮の恋人』や『十四歳』が読める続刊が、ぜひ実現してほしい。そのためにも、『井田真木子著作撰集』がいっそう多くの読者を得るよう、心から祈ります。

(宮里)

追記/今回は特別に、北沢さん、北條さん、清田さんからコメントをいただきました。

【イベントを終えて】

井田真木子を語る西荻ブックマークにご来場いただいた皆様、ありがとうございました。北條一浩さんのジェントルな司会に助けられ、「サブカルチュアをテーマに書かれたルポで大宅賞を獲ったのは井田真木子だけ」「早川書房と井田真木子」「対象が女子プロレスであろうとノンフィクションの書き手であろうと、必ずタッグの片方に思い入れる一方でもう片方をばっさり切り捨てるのはなぜか」等々思うところを存分に話せたのは、このイヴェントならではの楽しさでした。井田真木子が伝説の作家として語り継がれるために(里山社の撰集を応援するためにも)、関係者が健在なうちにドキュメンタリー映画『井田真木子を探して』の制作が始動することを心より願っています。

(北沢夏音)

里山社の清田麻衣子さんから、『井田真木子著作撰集』の売れ行きは、今のところ悪くないという話を聞き、ある程度の手ごたえは感じていました。

それを裏付けるように、当日はほぼ満席の状態。

清田さんには、なぜ出版を思い立ったのか、そして出版に至る経緯などを主にお話いただきました。とりわけ、井田さんの本が今回このような形で復刊されることをご両親がことのほか喜んでおられたというエピソードは、胸に迫るものがあったと思います。

北沢夏音さんからは、ノンフィクションの書き手としての井田さんの強靭さ、特異さについての鋭い分析が披露され、『井田真木子を探して』と題してドキュメンタリー映画の製作ができないものか、といった夢想まで飛び出しました。

われわれ3人の対話に感応してくださったのか、イベント後、用意した当該本はすべて売り切れ、井田真木子というワン&オンリーのタフな仕事が世に伝播するためのささやかな役割が果たせたのではないかと、少しホッとしています。

しかし、われわれが井田真木子を「発見」するのはむしろ、未来のことに属すると思います。

里山社からの第2弾、第3弾の刊行を願って止みません。(北條一浩)

井田真木子という作家について、私自身、改めてその魅力を考える良い機会になりました。わざわざお休みの日にお集りいただき、ありがとうございました。

強烈に「人間の本質」を問い続けた作家は、読者にもまた「自分自身」を問い続け、それは結果的に、ひとりひとりに強烈な印象を残していったんだということが、改めてわかりました。

今回のトークショーで、私自身は里山社について、もう少しじっくりお話したほうが良かったという反省点はありますが…!

版元をやるというのは結構勇気は必要なことで、ずっとやってみたくて、念願のひとり出版社設立!などというわけでは全然なく、だけど誰に頼まれたわけでもなく、自分の中ではやらざるを得ない気持ちでやっています。説明が難しいのですが、里山社は、どうしても出したい本しか出さないつもりでやっており、井田真木子の本は、私にとって「どうしても出さないわけにはいかない」ような、宿命的な本だった、ということは確かなのです。

きっと、そう思ってくれる方は自分以外にもいるはず、と信じています。(清田麻衣子)